印刷术语-铅版雕刻与光学复制制版技术的演变

铅版雕刻与光学复制:制版技术的演变

在印刷术语中,"制版"是指将文字、图像等内容从纸张或其他介质转移到印刷材料上的过程。这个过程经过了漫长的历史演变,从传统的手工艺到现代化的大型机械设备,历经数千年的发展。

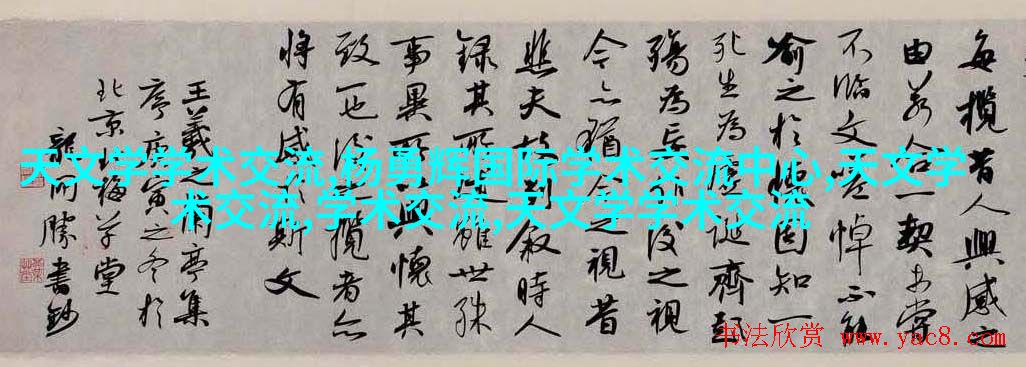

最早期的制版技术之一是铅版雕刻,这种方法起源于古代中国,是一种手工艺形式。铅板作为基础材质,被涂上蜡,以便于雕刻师可以在其表面留下字母和图案。在完成后,将蜡层镀以金属,如锡或者银,然后再用酸溶解掉剩余的蜡部分,只留下金属模具。这样的模具能够反复使用来印刷文字或图片。这一方法虽然耗时且精细度不高,但在当时却成为了重要的信息传播工具。

随着时间推移,人们对快速、高效性以及成本低廉性的需求日益增长,因此出现了一系列新的技术。19世纪末至20世纪初,光学复制技术开始兴起。这主要依赖于摄影和化学处理,将原件直接转换为负片,然后再通过照相机将负片映射到感光胶卷上形成正片,最终使用这些正片制作出多份相同的副本。

20世纪50年代以后,全息揽泥(Heliographic) 术被广泛应用,它利用全息镜面的特性,即任何透过它照射出来的事物都能保持清晰无损,从而实现了更快捷、更经济实惠的一次性投影式制版。但这项技术仍然存在局限,比如需要专门设备和操作人员才能进行,而且生产效率并不是很高。

到了21世纪,由于数字化革命的大力推动,我们见证了电子墨水屏幕打印机和激光打印机等新一代数字打印设备的诞生,这些设备能够直接将数据转换为物理形式,无需任何中间步骤,使得“一次书写,一次打印”的梦想得以实现。此外,还有3D打印技术也逐渐成为可能未来某天会被广泛应用到文档出版领域的一部分。

综上所述,“制版”这一概念从最初的手工雕刻到现代化的大规模工业生产,再到现在正在不断发展壮大的数字化制造领域,其背后的科技进步无疑丰富了我们的生活,同时也促使我们不断探索更加智能、环保、高效的解决方案来满足日益增长的人类知识传播需求。