燕山科学钻探辽西九佛堂组年代学研究获新进展

燕山科学钻探辽西九佛堂组年代学研究获新进展

中国科学院广州地球化学研究所副研究员孙明道、中国科学院院士徐义刚等科研人员,利用燕山科学钻探在辽西九佛堂组年代学方面取得新进展。近日,相关成果发表于《地球和行星科学快报》(Earth and Planetary Science Letters)。

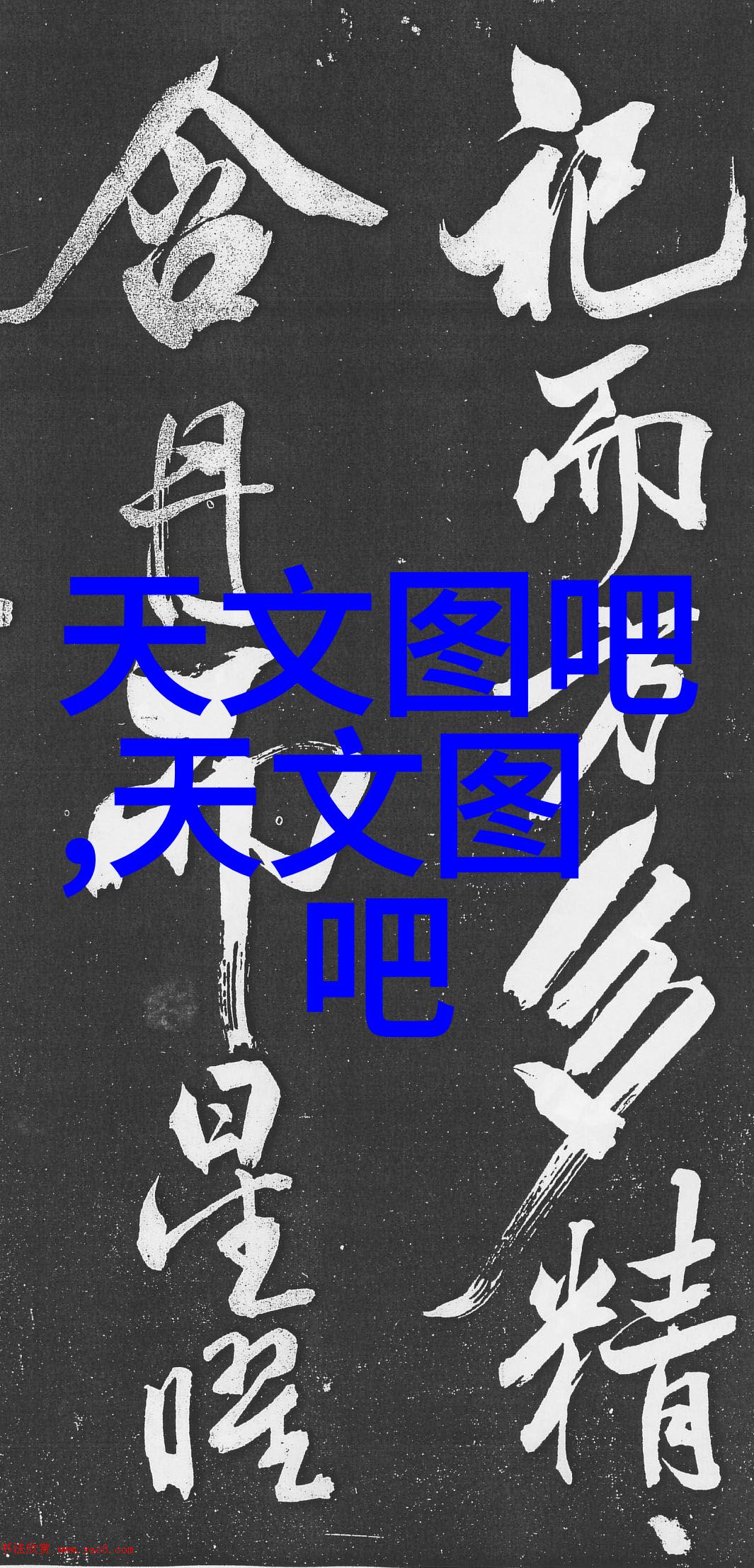

喀左盆地地质剖面图与科学钻探位置。

?

燕山科学钻探是国家自然科学基金委基础科学中心项目“克拉通破坏与陆地生物演化”的核心内容之一,其聚焦华北克拉通热河生物群富集层位,开展全取芯钻探与沉积学-年代学-地球化学-古生物学研究,旨在重建热河生物群期间古气候古环境变化,高分辨率标定全球重大地质事件层位,揭示陆地生物灭绝、进化、迁徙的时间节点和深部过程控制机制。

辽西九佛堂组记录了热河生物群晚期,也是热河生物群面貌最繁盛的时期,普遍发育湖相黑色页岩。前人对九佛堂组内部凝灰岩夹层开展锆石年代学研究,指出其时代为Aptian阶早期约122-119百万年,但下部义县组形成于Barremian阶约125-121百万年,上部整合覆盖的沙海组、阜新组始于Albian阶约112-111百万年。因此,已有的九佛堂组内部年龄与上下地层年龄不一致。另一方面,前人指出过九佛堂组记录了早白垩世大洋缺氧事件、板内火山爆炸式喷发事件、风暴事件等,但这些事件具体在哪个层位、沉积学/地球化学标志是什么仍不清楚。

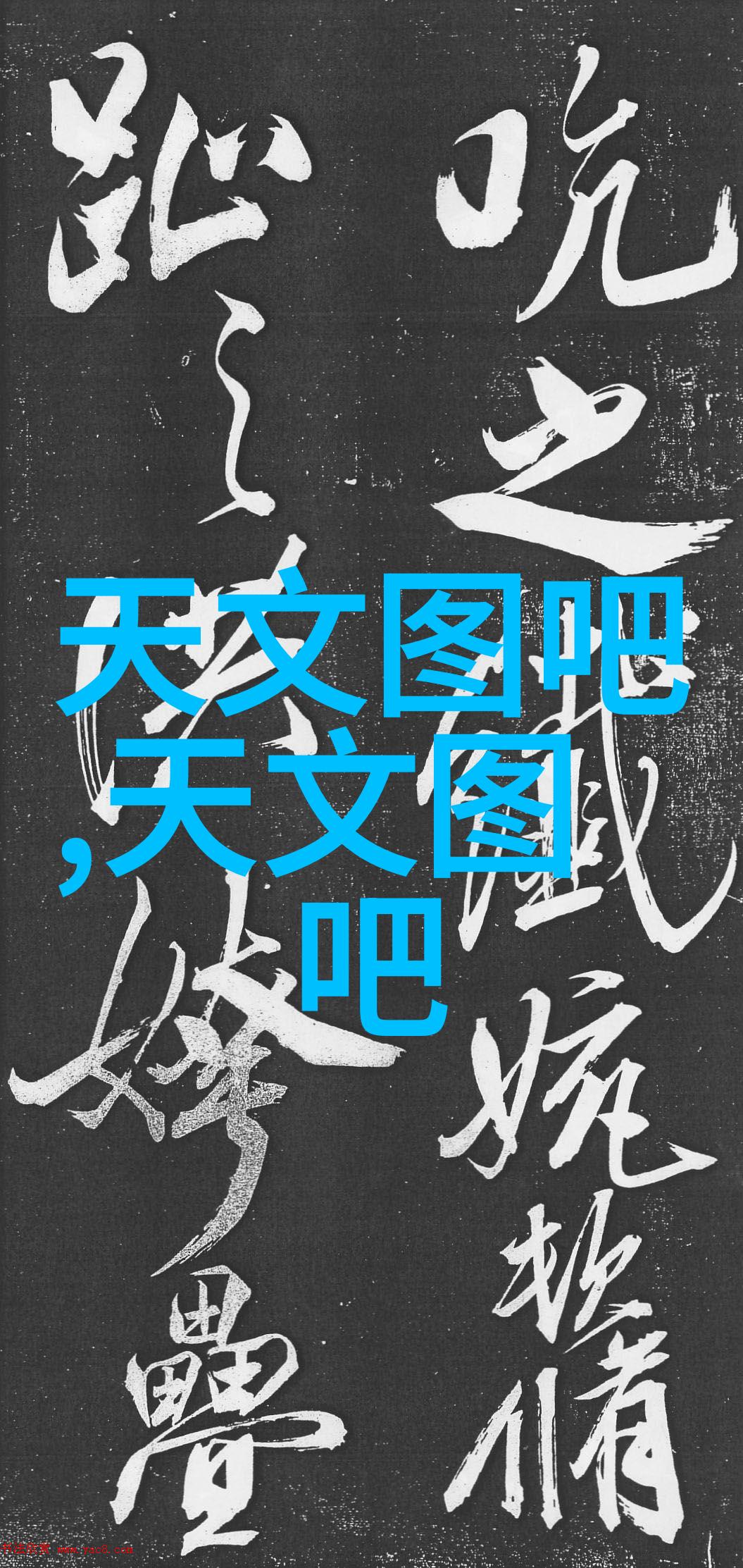

凌源钻孔岩芯照片(856米左下-840米右上)。见黑色页岩夹厚层凝灰岩。凝灰岩具粒序分选,形成于火山单次爆炸式喷发。

?

研究团队在辽西喀左盆地开展科学钻探,获取了1497.5米连续完整的九佛堂组岩芯。通过CA-ID-TIMS锆石年代学分析,确定下部1464米和中部852米处两层凝灰岩的时代分别为121.05±0.32百万年和117.359±0.031百万年,根据贝叶斯年龄-深度模型,基于黑色页岩Ca/Fe比值、δ13Corg等指标建立的天文旋回周期,以及沉积碳同位素偏移特征,指出钻得九佛堂组的持续时间约为121.3至111.9百万年,大洋缺氧事件OAE1a发生在120.2 百万年,持续了约45万年;区域板内火山最大规模爆炸式喷发事件发生在117.359百万年;风暴与古水文环境转换事件发生在约114.3百万年。九佛堂组底部记录了OAE1a、顶部记录了OAE1b事件,两次事件沉积特征十分相似,而上部又存在区域火山静默期,没有合适的定年矿物,是导致之前地层学研究没有识别出晚Aptian部分九佛堂组的原因。

燕山科学钻探(YSDP-4)野外工作现场成员合影留念。研究团队供图

燕山科学钻探(YSDP-4)野外工作现场成员合影留念。研究团队供图 ?

该研究证实湖相沉积能够可靠记录全球碳循环扰动,帮助理解早白垩世气候变化,显著提升深时地球研究的时间分辨率。其研究结果为后续基于磁性地层学、化学地层学、微体古生物学等手段进一步揭示Aptian阶全球重大地质事件的陆内响应奠定了良好基础,对热河生物群演化研究有着重要的参考意义。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119206